渝西之城,藏一平坝,上有黄桷,向隅而生。

距离重庆市区20公里的九龙坡黄桷坪,浩浩长江迤逦其旁,蜿蜒公路穿梭其间,田畴如画,环境清幽,今天看来,也还是一个安静的读书场所。1942年的交通大学渝校,便坐落于此。

国难殷忧,风雨如晦。在民族危亡之秋,得交大校友积极奔走,先设分校于重庆小龙坎,后升格为总校,并迁址九龙坡。

金瓯破碎,上海租界临时校舍里已放不得一张平静的书桌。从沪至渝,义无反顾,辗转千里求学路;抗日烽烟,战火纷飞,在渝6年,英才辈出。

一群交大师生,坚毅朴实,公忠爱国,凭着坚忍不拔、共赴国难之意志,抗战必胜之信念,高唱着校歌“实学培国本,民族得中兴,宇土茫茫,山高水长,为世界之光,为世界之光”。

举步维艰,向西南

1942年,杨大雄22岁。两年前,他以机械系第一名的成绩考入交通大学,靠着不懈的拼搏和执着的追求,学习上一直成绩优异。然而,1941年底太平洋战争爆发,日军全面占领上海,迁址法租界的交大校舍岌岌可危。在父亲的支持下,杨大雄和一批同学一起,“3月底离开上海,经过江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西、贵州、四川8省,费时5个多月,在8月18日安抵重庆”,在交大渝校继续学业。

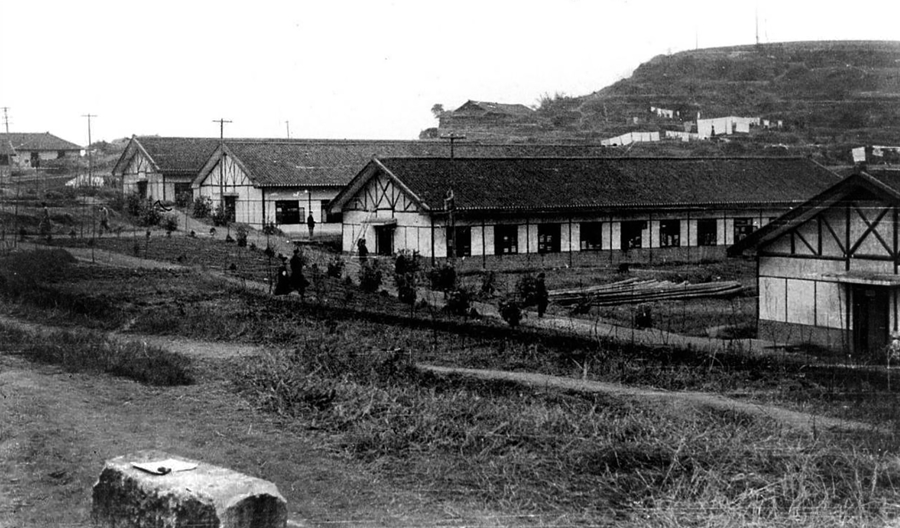

九龙坡校舍,今犹存教室一栋。(资料图)

九龙坡校舍,今犹存教室一栋。(资料图)

在路上的,还有土木系教授康时清。汪伪接管上海的交大后,康教授不愿接受聘书,毅然退出从教十余年的母校。他变卖住房自筹了一笔路费,不顾自己体弱有病,携带全家老小,经过半年胆战心惊的水陆兼程,到达九龙坡总校任教。

内迁之路,举步维艰。1943届交大校友、中国工程院院士许国志曾作诗一首,描述了当年他奔赴重庆途中的一段艰难行程——“崎岖七日似登天,几件骷髅倚道边。小店鸡鸣凉共被,酒家虎咽饱加鞭。南来北往多商贾,东运西输半帛烟。堪笑书生身瘦弱,行囊尤得假人肩。”

八十多年前,近100名师生背井离乡,突破日伪封锁线,千里流亡,历尽艰险,是何种信念在支撑?无他,他们的内心,怀着对科学与真理的追求、对抗战必胜的信念、对祖国未来的希望。

读书,为救国

“一旦抗战告终,交通建设,必居首要,本校使命将更重大,责任将更艰巨”……在战火纷飞的日子里,热血书生争分夺秒地学习,他们的专业,都是为了这个国家的未来着想。

“如果办起一个航空系来,有没有困难?”简陋的泥屋里,两位学者开启了一场对话。提问的正是当时的掌校者吴保丰,坐在他边上的则是航空工程博士曹鹤荪。原来,交大渝校当时在培养陆上交通技术人才之外,开始考虑培养海空方面的技术人才。

“困难当然有,但教师是最主要的。请教师的事情,我可以负责。”曹鹤荪说。

很快,留学意大利获得航空博士学位的季文美、许玉赞两位交大校友,退出航空部门,返回母校。马明德、杨彭基等掌握世界先进科技知识和前沿动态的优秀师资,也聚集而来。

艰难困苦中,航空工程系诞生。接下来,土木工程系、电信研究所、造船工程系、工业管理系……在张钟俊、辛一心等教师的努力下,这些系科如雨后春笋般在渝校萌芽,成长,壮大。到抗战胜利为止,9个学系,3个专修科,1个研究所,囊括“陆海空”在内的交通大学,创造了大后方高等工程教育的奇迹。

交大对学业的严要求,素来是出了名的。国泰民安时如此,风霜雨雪时亦如此。

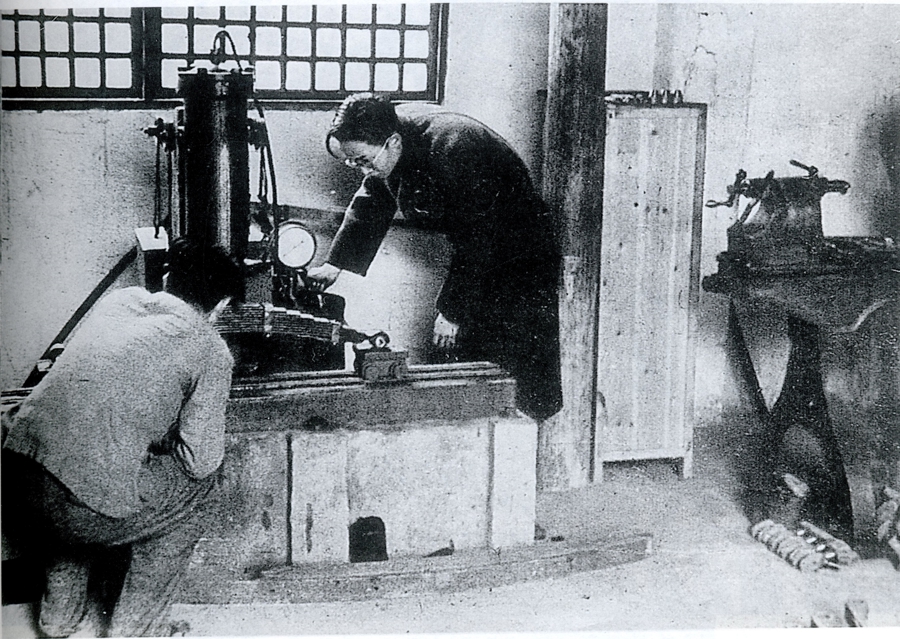

渝校学生在测试汽车运输配件厂生产的卡车弹簧 载李约瑟 李大斐编《中国科学》(1945年)

渝校学生在测试汽车运输配件厂生产的卡车弹簧 载李约瑟 李大斐编《中国科学》(1945年)

一考生回忆当时的报考场景时说:“学校单独招生,考生约四五千名,几乎全是各中学的优秀学生,擅长数理化,成绩一般的学生望而却步,不敢问津。”

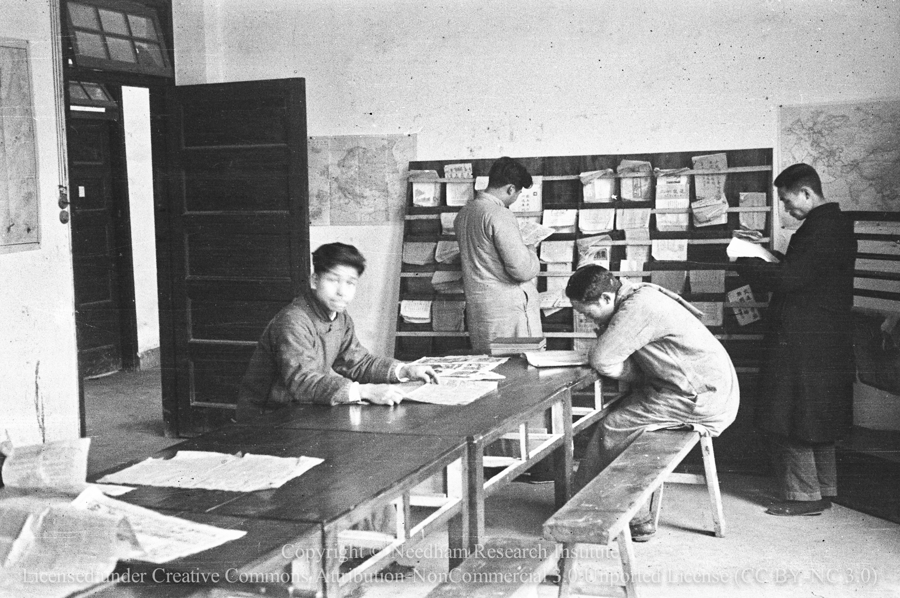

交大渝校图书阅览室 (英国科学史学家李约瑟摄)

交大渝校图书阅览室 (英国科学史学家李约瑟摄)

还有考生记得,交大的物理课和实验,比其他大学和工科院校多,外文基础课程彼时都使用原版教材,工程类系科的三、四年级还开设德文课作为第二外语的必修课。此外,考试也分为学期考试、临时考试、补考、甄别考试、会考等五种,考试题量多、难度大,得八九十分者,非刻苦努力远不能及。当时安徽当地有一条规定:凡得80分以上的安徽籍在校大学生,可按学期发给奖学金。交大皖籍学生一听就急了,推派代表去安徽的教育部门请愿。官员们听了代表们的陈诉,也觉得把交大的分数和其他学校的分数同样看待确实有失公道。经研究特准交大皖籍学生,凡平均分数在65分以上者,也发给奖学金。

在艰难的条件下治学,且始终保持对极致的追求,交大师生在偏僻的九龙坡小镇不停地向前行进,不断攀爬科学的高峰。步履不停的他们,也成了一处绝美的风光。从这1700多名学生、280余名教职员中,走出了“中国核潜艇之父”黄旭华、我国第一艘万吨轮的设计者许学彦、我国自动化工程奠基人张钟俊、“中国通信元勋”张煦等21位院士。

青云志,不坠

“渝校创始万分简陋”。

学校的教室是竹篾、糊泥为墙的简易房屋,用土坯垒起来或用木料钉成简单木架,搭上木板,便成了桌凳,夏热冬寒,难蔽风雨。1944年秋,学校为入学新生特别扎了三个大席棚做教室,两个系新生共一个席棚合班上课,教室里可以听到邻近席棚里老师讲课的声音。

1941年,杨嘉墀(后排左三)与同届电机系同学合影,杨嘉墀为1941届交大电机系毕业生,后为“两弹一星”元勋。(资料图)

1941年,杨嘉墀(后排左三)与同届电机系同学合影,杨嘉墀为1941届交大电机系毕业生,后为“两弹一星”元勋。(资料图)

篱笆墙抹白灰的七幢兵营式宿舍,是学生们的住所。新生宿舍是几十人一大间,双人床摆得很密,中间过道只能容一人通过。高年级学生才可以住到有间隔的像小房间的宿舍里去。床铺是分上、下铺的双层床,躺在上铺,可以从瓦缝里看到外面的天空。全校学生在一个大食堂用餐,八个人一方桌,没有凳子,都站着吃饭。可谓“饥肠辘辘野蔬香,日进三餐立桌旁”。平日伙食为“两干一稀”,难见荤腥,菜里也看不见油星儿。

教师们的生活同样清苦。在小龙坎时,教授只有一间十一二平方米的宿舍,室内有一桌、一椅、一凳、一竹架和一中人床便很拥挤了。张钟俊的房间窗户朝西,正好对着相距仅两米的大厨房,以至于室内光线很暗,厨房里的油烟味一天三次飘入室内。他风趣地说:“我是最先享受到饭菜的香味,太幸福了。”

生活有多艰苦,就要有多乐观。

一日,一宿舍的竹条泥巴墙中突然钻出一人头来,原来,隔壁学生玩耍中一头撞破了陋壁,于是乎,脑袋穿墙而入。学生们哄笑着将校内种种不如人意之处汇总,谑曰:此乃久吃八宝饭、日焚紫烟烛、修道成仙而练就的“遁墙术”。

因陋就简从来都不只是因为生活,而是来自“为中华之崛起而读书”的信念力量。

书,是代代相传的,上届学生用过的,留给下届;笔记本,是一面翻过来,再用一次。没有专门的书桌,学生们各出心裁,有人找块画图板挂在床端,垫以衣被做书桌,然后深叹“今天行之觉甚适意,因而看书亦觉定心”;有睡上铺者,用绳索吊木板悬挂在屋梁下当作书桌,两腿下垂,高坐铺上,伏板自习,偶一欠身就摇摇摆摆,好像演杂技一样。

国难期间,物资奇缺,但一盏盏桐油灯要多少给多少。这是学校节俭各种费用省下来的,发给愿开夜车的学生,只要努力学习就好。

远处的山坡上,透出星星点点的灯火,在浓重的黑暗里,格外微茫。临江靠岸,倚窗凭栏,手中一盏桐油灯,照亮了勤奋学习的面庞,同样也照亮了振兴中华的希望!

弦歌声,不绝

1945年,抗战胜利。交大渝校师生开始复员。至1946年8月底,交大2000多名师生员工和家属,分六批陆续回到上海。虽隔千里,一江连心。重庆成了遥远的想念。

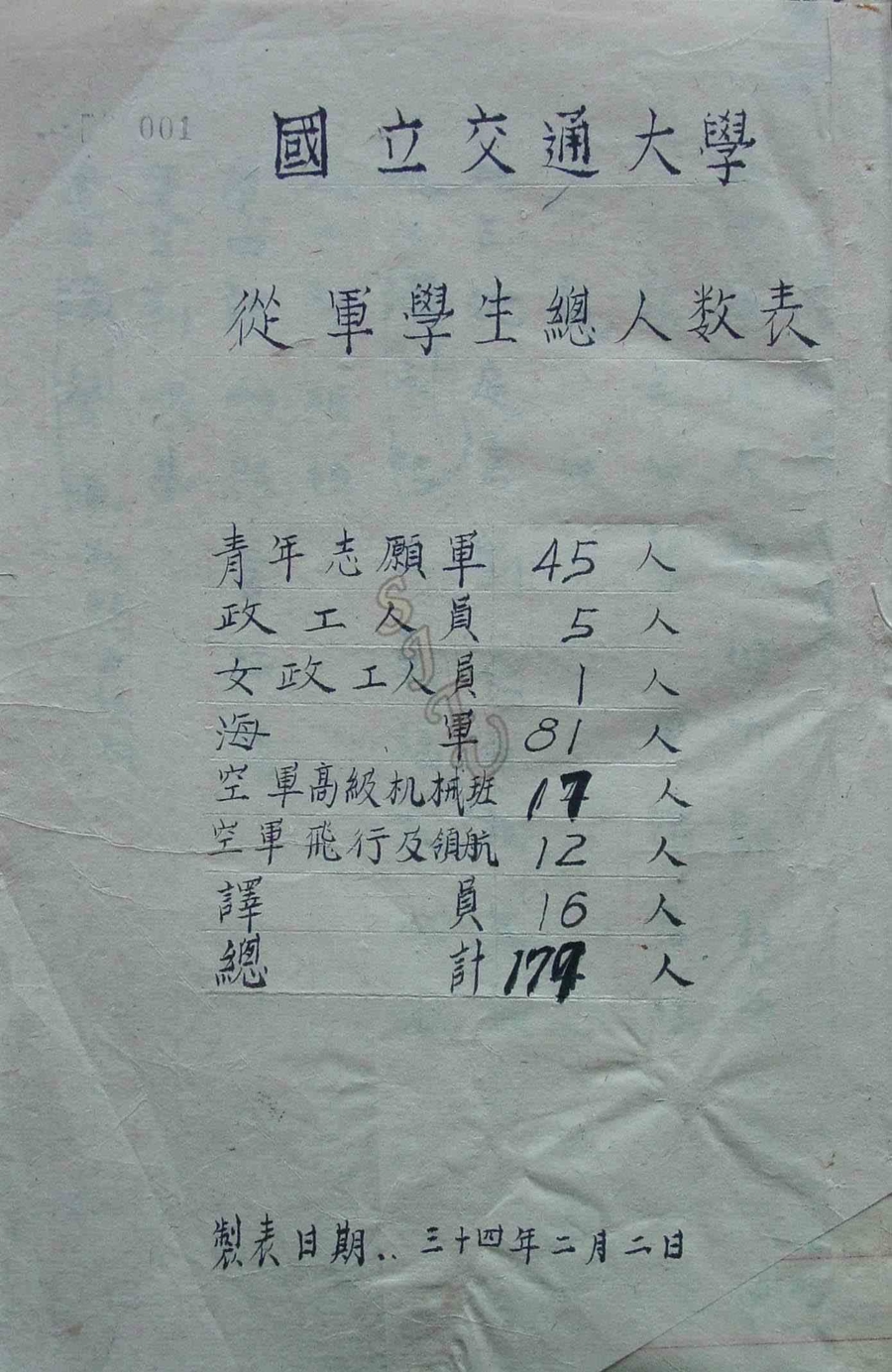

交大出于爱国热忱,共有近三百人携笔从军,奔赴疆场杀敌。图为1945年2月从军学生人数表。(资料图)

交大出于爱国热忱,共有近三百人携笔从军,奔赴疆场杀敌。图为1945年2月从军学生人数表。(资料图)

然而,没有复员的,除了九龙坡山路上驻足凝望的一排排校舍,一口枯井,还有一个投笔从戎的交大学生。

国立交通大学部分从军学生合影。前排左起董金沂、杨大雄、罗祖道、严棣;后排左起俞鲁达、施增玮、朱城、李呈英、夏邦瑞、程学俭。其中杨大雄1945年6月在柳州前线壮烈牺牲,为国捐躯。

国立交通大学部分从军学生合影。前排左起董金沂、杨大雄、罗祖道、严棣;后排左起俞鲁达、施增玮、朱城、李呈英、夏邦瑞、程学俭。其中杨大雄1945年6月在柳州前线壮烈牺牲,为国捐躯。

1943年起,政府招募大批军事翻译人员,大批交大青年为雪国耻、踊跃应征,大四年级的杨大雄,位列其中。“吾人立身处世,不在于处境之顺逆,而在于立志……古今伟人伟事,君子荆棘丛中历尽艰辛、奋斗而来。”杨大雄这样说。

1943年11月,杨大雄从军抗日,在国军第79军担任美军翻译官,先后参加了抗击日本侵略军的多次战斗。1945年,独山战役,我军获胜,大雄给家中寄一封家书,信中写道:“美好的日子不远了,花(华)先生快要回来了。”

这成为他的最后一封家书。6月21日,杨大雄在柳州前线与日军遭遇,奋勇杀敌,壮烈牺牲,年仅25岁。

八十年过去,杨大雄烈士纪念碑矗立在上海交通大学徐汇校区,铮铮碑文,铿锵有力:“君志拿青云,君节挺劲竹。君骨虽已灰,君气立山岳。”

【“数”说历史】交通大学在全面抗战时期(1937-1945年)——

* 截至目前史料统计,在投入抗日战争的师生校友中有9位革命烈士:邹韬奋、费巩、杨大雄、夏采曦、黄君珏、徐新六、胡敬侃、钱昌淦、沈星五* 虽然抗战期间办学条件艰苦,但在交通大学任教过的教师中和培养的毕业生中诞生的两院院士:36位

* 1944年至1945年从军投入一线抗战的学生人数:300多位* 抗战期间培养的校友中,诞生的国家最高科技奖获得者3位:吴文俊、徐光宪、黄旭华

(作者为上海交通大学档案文博管理中心馆员,中心副主任、校史博物馆馆长)

在线股票平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。